كشفت مصادر أن الصفقات العمومية في المغرب لم تعد مجرد عقود لتشييد الطرق وبناء المستشفيات وتجهيز المدارس، بل تحولت إلى مرآة لطبيعة الحكم وأداة صامتة لإعادة توزيع السلطة.

فالمليارات التي تُضخ سنوياً أزيد من 200 مليار درهم وفق أرقام وزارة المالية لا تمر فقط عبر دفاتر التحملات ولجان طلب العروض، بل عبر شبكة معقدة تحكمها المصالح أكثر مما تحكمها القوانين.

وهنا يظهر “العرّاب”، ذاك الفاعل الذي لا يحتاج إلى واجهة سياسية أو إعلامية، لكنه يملك القدرة على ضبط الإيقاع مثل مايسترو يقود أوركسترا خفية.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف وجهاً مقلقاً لهذه المنظومة: مشاريع متأخرة عن آجالها بسنوات، بنية تحتية تنهار في أول امتحان للأمطار، تجهيزات صحية تظل حبيسة المستودعات لأنها لا تجد من يشغّلها، وصفقات تُمنح مراراً لنفس الشركات وكأنها تملك “حقاً مكتسباً” في التنمية.

هذه المظاهر لا تعكس مجرد خلل تقني، بل تؤكد أن الصفقات العمومية تحوّلت إلى اقتصاد على المقاس، تُفصّل فيه الشروط وتُوزع فيه الامتيازات كما تُوزع الأوراق في لعبة سياسية.

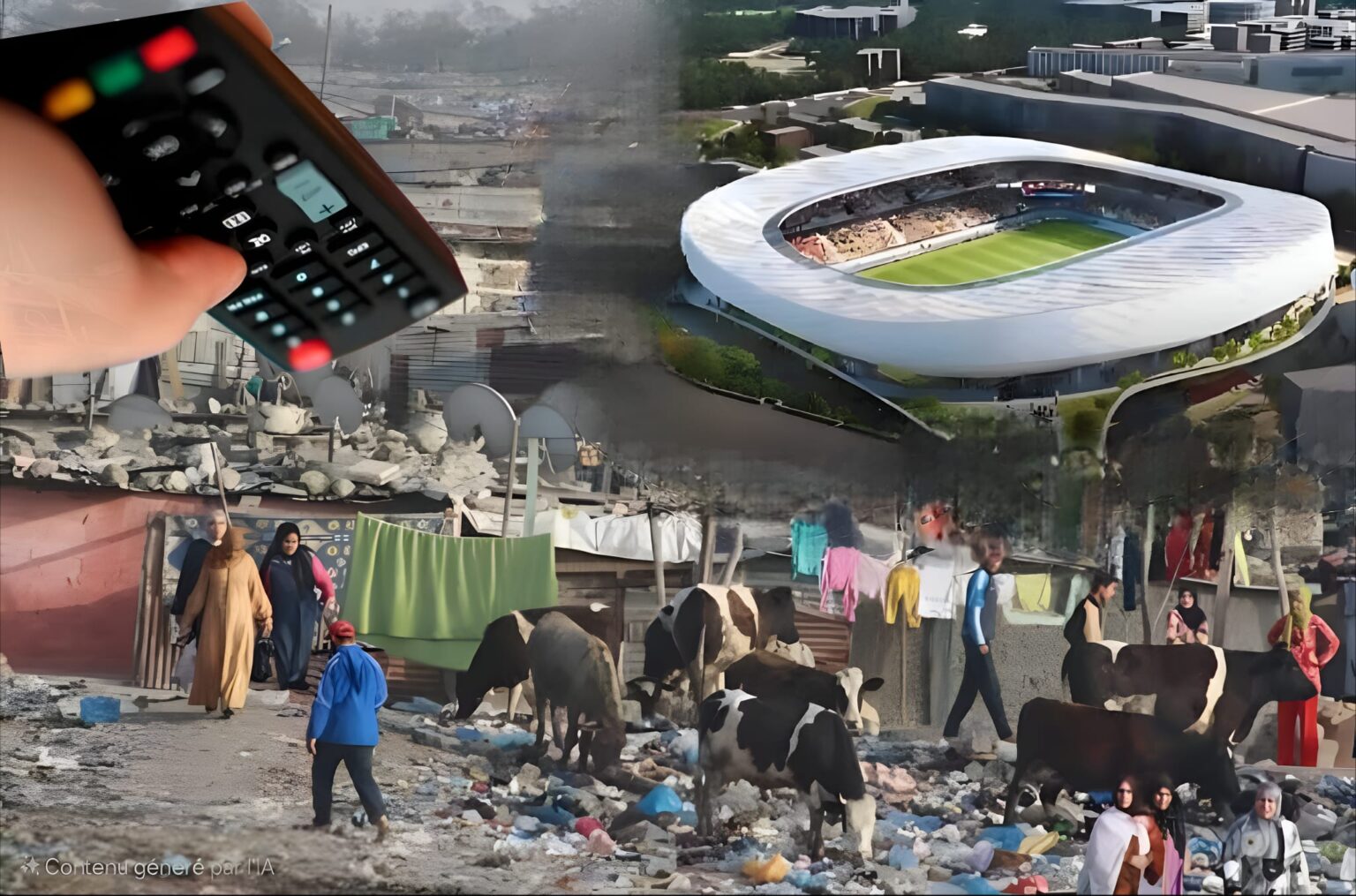

وإذا كان هذا المشهد قائماً في الزمن العادي، فإن مشاريع المونديال 2030 تضاعف خطورته. نحن أمام أوراش كبرى: ملاعب بمليارات الدراهم، طرق وموانئ، فنادق ومراكز لوجستية، كلها ستُنفذ عبر صفقات عمومية.

لكن التجربة الماضية تُنذر بأن هذا الحدث قد يصبح لحظة مثالية لإعادة إنتاج نفس السيناريو: الشركات نفسها، الشبكات نفسها، والعرّاب نفسه الذي يعرف كيف يحوّل الحلم الوطني إلى بورصة للولاءات. فالمونديال، الذي رُوّج له كمشروع جامع، قد يتحول إلى أكبر اختبار لمدى قدرة المغرب على الفصل بين التنمية كحق عام والمصالح كحقيقة خفية.

المفارقة أن المواطن يدفع الثمن مرتين. مرة أولى عبر الضرائب والقروض التي تُموّل هذه الأوراش، ومرة ثانية عبر ضعف الجودة: طريق تنهار بعد أشهر، مستشفى يُدشّن بلا تجهيزات، مدرسة تُفتح بأقسام فارغة.

التنمية هنا تصبح واجهة للاستهلاك السياسي، بينما الحقيقة تُكتب في كواليس الصفقات حيث يتربع رجل الظل.

الأخطر أن هذه الصفقات لم تعد مجرد أداة للبناء، بل صارت آلية للحكم. من يمنح الصفقة يمنح معها قطعة من النفوذ، ومن يوزع المشاريع يوزع معها الولاءات.

هكذا تتحول الصفقات إلى هندسة صامتة للاقتصاد، يخطها العرّاب بخيوط دقيقة، لا تُرى في البرلمان ولا في الإعلام، لكن أثرها حاضر في تفاصيل حياة المواطنين.

إن الحديث عن “العرّاب وصناعة الصفقات” ليس إذن توصيفاً بلاغياً، بل تشخيص لبنية حكم كاملة. دولة بميزانيتين: واحدة تُعرض في قانون المالية، وأخرى تُدار في الظل عبر صفقات على المقاس.

وبينهما يعيش المواطن واقعاً متناقضاً: وعود كبرى في الخطب الرسمية، وطرقات مكسّرة في قريته، ومدرسة إسمنتية لابنه، ومستشفى بلا دواء لابنته.

ويبقى السؤال المؤجل دائماً: من يحاسب العرّاب؟ ومن يعيد للصفقات العمومية معناها الأصلي كوسيلة لخدمة التنمية، لا كأداة لصناعة اقتصاد محكوم بالولاءات؟