لم تكن العبارة التي نقلت على لسان موظف الديوان الملكي، والقاضية بوضع الجمعية بين يدي الملك، مجرد اقتراح إداري أو نصيحة عابرة في سياق سياسي ملتبس، بل كانت عرضا سياسيا متكامل الأركان، يحمل في طياته تصور الدولة لكيفية إدارة الحقل الديني الناشئ آنذاك.

عرض يقوم على معادلة واضحة: إما أن تستمر الجمعية في الوجود بإذن السلطة وتحت وصايتها، أو أن تسحب من مؤسسها لتسلَّم إلى فاعل آخر تختاره الدولة.

في هذا العرض اعتراف غير مباشر بقوة التنظيم، لكنه اعتراف مشروط، يقابله إصرار على نزع الاستقلالية التنظيمية مقابل الحماية والشرعية، وهو ما يشكل جوهر سياسة الاحتواء المبكر: ليس القمع أولا، بل الاختراق، ثم الترويض.

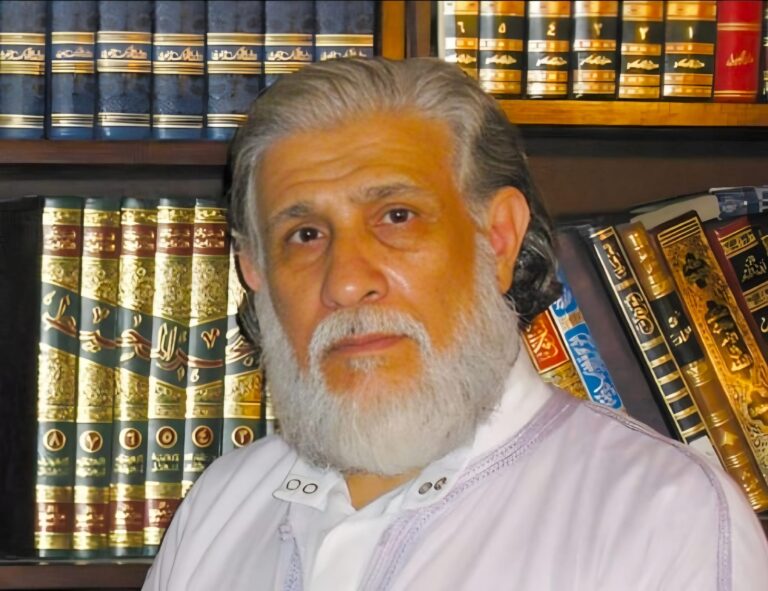

عبد الكريم مطيع، بخلفيته الحركية، التقط الرسالة بسرعة.

فهم أن القبول لا يعني فقط تسوية ظرفية، بل نهاية المشروع الدعوي المستقل من حيث هو مشروع، وتحويل الجمعية إلى ذراع وظيفي داخل هندسة السلطة، وإعادة إنتاج نموذج العلماء الرسميين ولكن بصيغة تنظيمية حديثة.

لذلك جاءت عبارته الدبلوماسية: (دعني أستشير الجماعة)، لا باعتبارها ترددا، بل بوصفها رفضا مبدئيا مغلفا باللباقة. عند هذه النقطة تحديدا تبدأ القطيعة غير المعلنة، وتغلق نافذة التفاوض الأولى.

بعد هذا الرفض، انتقلت الدولة تدريجيا من منطق الاحتواء إلى منطق التفكيك. فشل إدماج الشبيبة الإسلامية تحت الوصاية تزامن مع تصاعد التوتر السياسي العام، خاصة مع اليسار، إلى أن جاءت لحظة اغتيال عمر بنجلون سنة 1975، فاستخدمت كمنعطف حاسم لإغلاق مرحلة كاملة.

حملت الشبيبة الإسلامية المسؤولية، خرج مطيع إلى الخارج، وبدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب الإسلامي. لم يكن الأمر تأديبا لفكرة الإسلام السياسي في حد ذاتها، بل عقابا لقوة رفضت أن تكون محتواة.

في هذا السياق، يبرز عبد الكريم الخطيب لا كمجرد شخصية بديلة، بل كنموذج مختلف تماما للإسلامي المقبول: إسلامي بلا تنظيم سري، سياسي براغماتي، قابل للاندماج المؤسساتي، ومستعد للعمل من داخل قواعد اللعبة القائمة.

فشل احتواء مطيع لم يكن فشلا لاستراتيجية الدولة، بل مجرد تأجيل لها، في انتظار الفاعل المناسب الذي يقبل بالشروط ذاتها دون صدام.

هذا ما تحقق لاحقا مع جيل التسعينات، حين قبل ما رفض في السبعينات: إدماج الحركة الإسلامية داخل حزب قائم، القبول بالملكية كمرجعية فوق سياسية، والتخلي عن التنظيم المستقل مقابل الشرعية القانونية.

هنا يظهر عبد الإله بنكيران كحلقة وصل بين الدعوة والسياسة، بين الحقل الديني والمؤسسة الحزبية، ليأخذ الإسلام السياسي شكلا جديدا: حزب العدالة والتنمية، باعتباره إسلاما مؤسساتيا منضبطا، لا إسلاما حركيا مستقلا.

من هذا المنظور، لا تبدو تدوينة مطيع مجرد استرجاع لذكريات شخصية، بل إعادة قراءة سياسية محملة بالرسائل. هي تبرئة للذات تاريخيا عبر القول إن الصدام لم يكن من طبيعة الشبيبة، بل نتيجة رفض الاحتواء، ونقد مبطن للإسلاميين المؤسساتيين الذين قبلوا ما رفض سابقا، وإعادة تأويل لمسار الصدام باعتباره صراعا على الاستقلالية لا على العنف. حتى الإحالة القدرية في الخاتمة، التي ترفع ما جرى من السياسة إلى الغيب، تخفي خلفها قراءة دقيقة لمسار السلطة وكيفية إدارتها للحقل الديني.

الخلاصة أن الدولة لم تكن يوما ضد الإسلاميين كفكرة، بل ضد الإسلاميين كقوة مستقلة. مطيع يمثل الإسلامي الذي رفض الدخول بشروط السلطة، بينما يمثل الخطيب وبنكيران الإسلامي الذي قبل التفاوض المؤسسي.

اغتيال بنجلون شكل لحظة فاصلة استثمرت لإغلاق أفق كامل وفتح آخر وما جرى لم يكن صدفة تاريخية، بل تحولا محسوبا في استراتيجية إدارة العلاقة بين الدين والسياسة في المغرب.